かつて「日本ワインは美味しくない」という声を聞いたことがあるかもしれません。しかし、それは過去の話かもしれませんよ。近年、日本ワインは目覚ましい進化を遂げ、世界からも注目を集める存在へと変貌を遂げているのです。この記事では、日本ワインの現状を徹底的に掘り下げ、その驚くべき進化と最新トレンドをご紹介します。

日本ワインは本当に「まずい」のか?偏見の正体

日本ワインが「美味しくない」と言われていた時代があったのは事実です。しかし、その偏見には、歴史的な背景と誤解が含まれているのです。

歴史的背景

明治時代からワイン造りが始まった日本ですが、当初はヨーロッパの技術をそのまま導入したため、日本の風土に合わないブドウ品種の栽培や醸造方法が採用されていました。そのため、酸味が強すぎたり、香りが乏しかったりするワインが多かったのです。また、戦後の混乱期には、品質よりも量産が優先された時期もあり、それが「日本ワインは美味しくない」というイメージを植え付けてしまった一因でしょう。

これまでの評価と misconception

かつての日本ワインは、国際的な評価も決して高いものではありませんでした。しかし、近年、日本のワイナリーは、自国のテロワール(気候、土壌、地形などの自然環境)を活かしたワイン造りに取り組むようになり、その品質は飛躍的に向上しています。「日本ワインは甘い」というイメージも根強いですが、辛口のワインも増えており、多様な味わいが楽しめるようになっているのです。過去の評価にとらわれず、今の日本ワインをぜひ味わってみてください。

日本ワイン革命の幕開け

日本ワインの品質が向上したのは、決して偶然ではありません。2018年の法整備と、長年にわたる品質向上の努力が実を結んだ結果なのです。

2018年の法整備

2018年に改正・施行された「酒税法」により、日本ワインの定義が明確化されました。国産ブドウを100%使用したワインのみが「日本ワイン」と表示できるようになったのです。これにより、海外産の濃縮果汁を使用した「国産ワイン」との区別が明確になり、消費者はより安心して日本ワインを選べるようになりました。この法整備は、日本ワインの品質向上を後押しする大きな転換点だったと言えるでしょう。

品質向上の軌跡

法整備に加えて、日本のワイナリーは長年にわたり、品質向上のための努力を続けてきました。ブドウ栽培においては、日本の気候に合った品種の選定や栽培方法の改善が進められ、醸造においては、最新技術の導入や経験豊富な醸造家の育成に力が注がれています。その結果、国際的なワインコンクールで受賞するワインも増え、世界的にその品質が認められるようになってきました。

日本ワインが急速に進化した3つの理由

日本ワインが急速に進化した背景には、技術革新、環境への適応、世界基準への挑戦という3つの要因があります。

技術革新

醸造技術の進歩は目覚ましいものがあります。温度管理や発酵技術の向上により、以前は難しかった繊細な味わいの表現が可能になりました。また、ブドウ栽培においても、病害虫対策や土壌改良など、様々な技術が開発され、より高品質なブドウが収穫できるようになっています。

環境への適応

日本の気候は、ワイン造りに適しているとは言い難い面もあります。高温多湿な夏や、梅雨など、ブドウ栽培にとっては厳しい環境です。しかし、日本のワイナリーは、これらの環境に積極的に適応し、独自の栽培技術を開発してきました。例えば、雨よけのためのビニールハウスを設置したり、水はけの良い土壌を選んだりするなど、様々な工夫が凝らされています。

世界基準への挑戦

日本のワイナリーは、世界的なワインコンクールに積極的に参加し、自社のワインの品質を客観的に評価してもらっています。そこで得られたフィードバックを参考に、更なる品質向上を目指しているのです。また、海外のワイナリーとの交流も盛んに行われており、最新の技術や知識を積極的に取り入れています。世界基準に挑戦する姿勢こそが、日本ワインの進化を加速させているのです。

今注目すべき日本ワインの魅力

日本ワインの魅力は、その多様性にあります。代表的な品種であるマスカット・ベーリーAや甲州に加え、地域ごとの特徴も豊かで、様々な味わいが楽しめるのです。

代表的品種

- マスカット・ベーリーA: 日本固有の赤ワイン用品種。イチゴやキャンディのような甘い香りが特徴で、軽やかな味わいです。和食との相性が良く、特に焼き鳥や鰻の蒲焼きによく合います。

- 甲州: 日本固有の白ワイン用品種。柑橘系や和柑橘のような爽やかな香りが特徴で、すっきりとした酸味が楽しめます。刺身や寿司など、繊細な味わいの料理によく合います。

地域別の特徴

山梨県は、日本ワイン発祥の地であり、現在も日本最大のワイン産地です。温暖な気候と豊かな日照量に恵まれ、様々な品種のブドウが栽培されています。特に甲州の栽培が盛んで、高品質な甲州ワインが多く造られています。

長野県は、冷涼な気候が特徴で、メルローやシャルドネなどのヨーロッパ系品種の栽培に適しています。

北海道は、近年注目を集めているワイン産地で、ケルナーやバッカスなどの寒冷地に適した品種の栽培が盛んです。これらの地域以外にも、日本各地で個性豊かなワインが造られています。

今飲むべき日本ワインTOP5

数ある日本ワインの中から、厳選したおすすめの日本ワインを5つご紹介します。

シャトー・メルシャン 椀子(マリコ)ヴィンヤード オムニス: 長野県で造られる赤ワイン。メルローを主体に、カベルネ・ソーヴィニヨンなどをブレンド。複雑な香りと凝縮感のある味わいが特徴です。価格帯は1万円以上。

グレイス茅ヶ岳(かやがたけ)ルージュ: 山梨県で造られる赤ワイン。マスカット・ベーリーAを主体に、メルローなどをブレンド。バランスの取れた味わいで、様々な料理によく合います。価格帯は5千円程度。

アルプスワイン 塩尻メルロー: 長野県で造られる赤ワイン。豊かな果実味と程よいタンニンが特徴です。価格帯は3千円程度。

サントリー登美の丘ワイナリー 登美 白: 山梨県で造られる白ワイン。甲州を主体に、シャルドネなどをブレンド。柑橘系の香りとミネラル感が特徴です。価格帯は1万円以上。

ドメーヌ・タカヒコ ナナツモリ ピノ・ノワール: 北海道で造られる赤ワイン。ピノ・ノワールを使用し、繊細な香りとエレガントな味わいが特徴です。入手困難な幻のワインとしても知られています。価格帯は1万円以上。

日本ワインを楽しむための基本ガイド

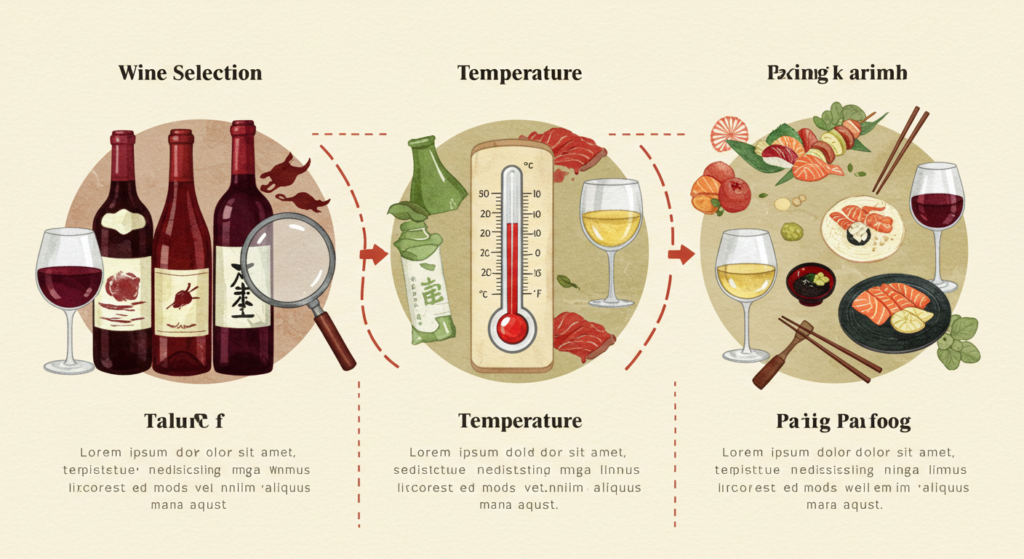

日本ワインをより美味しく楽しむためには、選び方、温度、ペアリングなどの基本を知っておくことが大切です。

選び方

まずは、自分の好みの品種や味わいを知ることが大切です。ワインショップやオンラインストアで、テイスティングノートやレビューを参考にしながら、気になるワインを選んでみましょう。ラベルに記載されている情報も参考になります。産地、品種、アルコール度数などを確認しましょう。

温度

ワインは、温度によって味わいが大きく変化します。赤ワインは16~18℃、白ワインは8~12℃で飲むのがおすすめです。温度が高すぎるとアルコールが強く感じられ、低すぎると香りが閉じ込められてしまいます。冷蔵庫で冷やしすぎた場合は、少し時間を置いてから飲むようにしましょう。

ペアリング

ワインと料理の組み合わせを考えるのも、楽しみ方の一つです。一般的に、赤ワインは肉料理、白ワインは魚料理によく合うと言われていますが、必ずしもそうではありません。ワインの味わいと料理の風味を考慮して、相性の良い組み合わせを見つけてみましょう。またワインは和食との相性も抜群です。特に、日本酒では物足りないと感じる方におすすめですよ。例えば、マスカット・ベーリーAには焼き鳥、甲州には刺身がおすすめです。

日本ワインの新時代を楽しもう!総括とこれからの期待

いかがでしたでしょうか?かつて「美味しくない」と言われていた日本ワインは、今や世界に誇るべき存在へと進化を遂げています。この記事を通して、日本ワインに対する偏見が少しでも払拭され、その魅力に気づいていただけたら幸いです。ぜひ、実際に日本ワインを手に取り、その素晴らしい味わいを体験してみてください。きっと、日本ワインの新たな発見があるはずですよ。そして、これからの日本ワインのさらなる発展を、一緒に見守っていきましょう。